墓室

残块

墓室全景

最近,在河北博物院所开设的“文博讲坛”上,河北博物院副研究员郝建文主讲“五代王处直墓壁画艺术”,到了结尾处,他对着坐在台下的市民听众说到王处直的养子王都,接着又说到了曲阳大墓。他说:“曲阳田庄大墓,墓主人最有可能是安禄山,而且,和我持一样观点的学者不在少数。”

闻者哗然。

安禄山—大唐王朝命运的转折性人物—不管对历史熟悉与否,“安史之乱”都不是个陌生的词汇。

那么,田庄大墓果真是安禄山墓吗?

大墓规模超过慈禧地宫和光绪地宫

曲阳是一个地方文化鲜明的城市—还未到达这座城市,“曲阳石雕”的广告牌便已在路边鳞次栉比。田庄位于曲阳县南15公里,大墓就在村东的田野里。

田庄大墓是在2011年5月被发现的,考古工作者对其进行抢救性发掘,发掘工作至2012年12月完成。不过,关于大墓的秘密却并未随着发掘终止而就此揭晓,相反,愈加扑朔迷离,关于它的话题,在河北考古、文化界依然热度不减。

我到田庄后先找到了老田—当地文物部门雇佣的大墓看护员。在他的带领下方能进入墓区。墓区之外,是一座大型的土丘。老田说,这是田庄大墓发掘时取出的土。墓区如今已经建起了防护棚,棚外矗立着蓝色的牌子:“国法不怕窝里横。”这种诙谐且口气强硬的语言,是当时田庄大墓考古队队长张春长的“杰作”。

站在墓区之外,田庄大墓的风水考量清晰可见—北依太行余脉黄山,铁山与牧山环抱于后,南有见龙山遥相呼应,大沙河呈西北至东南方向蜿蜒流过—墓葬背山临水,地势开阔。老田更是形象地指出,这座墓背后的三座大山:“像一把太师椅。”

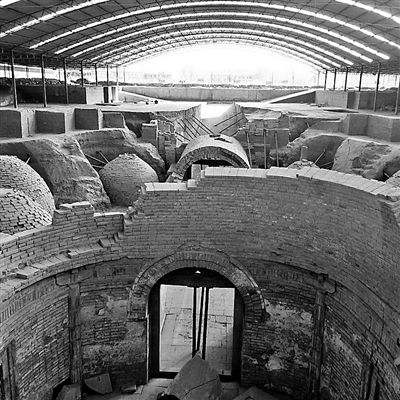

走进保护棚,大墓的气势扑面而来,令人震惊—巨大的主墓室,十个耳室,全部用青砖筑造,均为圆形穹隆顶。河北著名学者梁勇曾这样形容他对这座墓的印象:“超过清东陵慈禧地宫和清西陵光绪地宫,建筑技术之高,令人赞叹。”

当梁勇得知我要前往曲阳时,他希望我能找到一些问题的答案。于是,我的兜里有了一张写满问题的纸—

如此怪异的结构,是谁创建?

棺椁中残缺的尸骨是谁?

如此浩大的工程,为何没能全部竣工?

如此奢华的墓室,又是何人将其砸毁?

典型的唐代随葬品,为何留下金代维修的印记?

超越九五之尊的帝王规制的墓门,显示了怎样的历史信号?

然而,包括他自己也清楚,这些问题的答案能回答多少以及准确程度会是怎样等等,很难清楚。我试着从考古痕迹中尽力找寻。

墓中出现三副人骨架

从老田那里得知,这座墓的发掘和其他墓也有些不同。由于主墓室破坏严重,考古工作者先从暴露的部分开始—较之以往,一般是从墓道开始。也就是说,这座墓是“从前往后”进行发掘的。

主墓室清理完毕后,经测量直径7.6米。主墓室顶部是巨大的豁口,一些青砖据说很早之前就被当地百姓取走,用作建筑之用。透过“豁口”,棺床清晰可见。棺床为石制,已经残碎零落,厚重的汉白玉石块摆在长满青苔的墓室里,给人以历史沧桑感。

从形制上来看,主墓室为后室。甬道将它与前室相连。甬道北端也有一大型汉白玉石门框,门额上有拱形门楣。

细看主墓室,呈弧方近圆形。主墓室墓壁的东西两侧各有一券门,通往两个侧室。侧室空空如也。侧室周围是盗洞,不规则的开口像是遗落在战场的弹坑。

其实,早在发掘之前,考古工作者就已经知晓这座墓历经多次盗扰,所以盗洞并不意外。一个盗洞中,甚至还出现了上世纪80年代英语磁带。“看来盗墓者还蛮有‘上进心’呢。”老田打趣道。

那些汉白玉残块为石椁、石棺床等构件,石棺床为莲瓣须弥座式,平面作梯形,上、下枋顶面上各有一周汉白玉勾栏,栏板上雕刻花卉并着红绿彩。上、下枋之间的四角,各有一力士作托举状。

棺床束腰部壸门内雕刻精美的人面,人面神态各异。棺床顶面内置木棺,棺外置石椁。石椁呈棺形,顶面弧曲,有贴金泡钉,前、后两侧有拱形堵头,椁盖前堵头浮雕朱雀,后堵头浮雕玄武。

椁门位于椁室南壁,上有贴金门钉和铺首衔环。棺床前面有弧形踏道,即为“圜桥子”,踏道两侧有弧形栏板,踏道中间浮雕两人,居上者仰面屈肢,居下者作匍匐爬行状,左臂抚地,右臂前伸勾拽居上者之左脚,形象生动、逼真,寓意深刻。

经测量,棺床南北长4.03米,北端宽1.95米,南端宽2.42米,高1.1米,上置一椁一棺。

这个在考古工作者看来,信息传达明确:“说明后室仅为墓主一人,其他合葬者可能置于侧室。”时任田庄大墓考古队队长张春长说。

“突出此墓以墓主一人为主,这不同于一般的夫妻合葬墓,而是强调个人为中心,说明身份非同一般。”张春长说,“整个棺椁结构复杂、精美,体现出了墓主显赫的等级。”张春长也透露,此次出土了至少三副骨架,但身份至今无法确定。

据说在主墓室内还发现汉白玉莲花方座柱础一件、汉白玉八棱柱一件以及汉白玉石盆一件,这三件器物为一件石灯的组成部分。但在笔者采访时,这些已经转移到文物库房,并未放置在现场。

考古工作者对墓葬前室、后室的地基分别进行了解剖,发现地基建筑于细沙层之上,然后逐层夯筑,地基厚度为0.6~0.8米。同时,也对外缘封土进行了解剖,发现封土夯筑前,先挖深0.7米的基槽,再从基槽底部向上夯起。

“可见墓葬者的用心程度,科学、考究。”张春长说。

从壁画中推断墓主人是意外死亡

墓道位于整个墓葬的最南端,平面呈梯形,南窄北宽,底面呈斜坡状。南北水平长29米、东西宽3.6至7米。壁画是位于墓道的东、西两壁上。其中东壁可辨6人,东壁北端人物通体高达1.8米。

河北省博物馆副研究员郝建文曾在田庄大墓考古发掘时为壁画临摹的事在工地上住过一段时间。他说:“在东壁最北端的这个人物头部露出一部分时,有人误以为这是一幅花鸟画—露出的部分像枝桠,还有一只鱼。再往下清理,才看出所谓枝桠是头戴的幞头,那只‘鱼’其实是人物的眼睛。”

清理完毕,壁画的全貌呈现在大家面前。郝建文首先注意到壁画中的人物—头戴幞头,深目高鼻,连鬓胡须,右手执钺,上身服圆领长袍,腰间系带,前襟撩起在胯间打结,足服黑靴,胯右侧斜挎胡禄。“人物形象高大魁梧,衣着飘逸,面容刻画细腻,笔法熟练、高超,具有很高的历史及艺术价值。”考古队领队、河北省文物研究所文博研究馆员、汉唐研究室主任张春长说。

“壁画中的人物明显不是汉人。从人物及饰品、细节上来看,与章怀太子墓(706年)相近,绘画属唐代风格。”郝建文说,“这对这座墓葬的断代提供了参考。”

进一步查看,郝建文有些吃惊。从事了30年的文物考古,临摹或观摩过很多古代壁画,却第一次看到这样的壁画。他说:“起稿线密密麻麻,非常多。这就意味着这组壁画是匆匆完成的。”加上墓道两壁的壁面仅仅抹了一部分,而且东西两壁抹的白灰长度不一样,白灰墙面南侧边缘不整齐,这些疑点更坚定了郝建文的推断,“墓主人是匆匆下葬,应该是意外死亡。”

墓道的北端东西两侧相向伸出一段翼墙,墙体端面各竖立一砖柱,东西对称。“这里我们看到,它的上部髹黑漆,下部髹红漆,象征一道仪门。”张春长很快想到,“这可能就是文献上所说的乌头门。如果真是乌头门的话,这就是考古发掘的首次发现了。”张春长说。

过了“乌头门”便是“庭院”—它的底面平整,经测量可知它东西长8.6米、南北宽3.6米。庭院东、西两侧砖墙上有券门通往东、西两耳室。庭院北侧有砖砌漫道连接墓门,墓门高耸、宽阔,虽上部毁坏,高仍近6米,门洞宽达3.4米。

而在墓门处,考古人员有了意外的发现—铭文砖。而这块铭文砖并未解开对大墓年代或是墓主人等这些重要信息的答案,却更让人捉摸不透。因为它上面写着“大金皇统九年三月重修保”的字样。“可能这座大墓在金代有过一次修缮。”张春长推测。

墓门北接甬道,甬道分为南、北两部分。南部为二层券,北部为三层券。南部东西两侧各有一大型壁龛,北部东西两侧各有一耳室。在南北两部分的北端各有一高大汉白玉石门框。在甬道及南北两侧发现尺寸30至50厘米的石块共计百余立方。“这些碎杂石块可能是封门之用。”张春长说。

甬道北端接前室。前室呈八边形,内切直径8米,左右两侧对称分布四个侧室的券洞。在前室中,考古人员注意到,脚下铺砌的方砖非常规整。在我采访这天,看护员老田也特意为记者指明:“看看这些砖,(笔直得)难以置信。”

地上建筑的惊喜发现

在对主墓室的清理过程中,考古工作者同时也探明了其他建筑部分,同时得知,田庄大墓之前有巨大的封土。由此,根据经验可判断出,田庄大墓少不了基本的地上建筑,比如神道、殿宇。

考古队对神道进行的发掘,很快便有了新发现。

“神道当时出土了石柱段、石柱础2件、石虎2件、石羊1件、石人1件。” 时任田庄大墓考古队副队长魏曙光告诉我,这些石刻呈现着基本的摆放规律—自南向北依次为石柱、石虎、石羊、石人,从而推知神道上有四组石刻。

这其中,石人是一个武官。他宽袖长袍,上身外罩衣衫,身前拄剑,上部已残缺,剑鞘装饰繁复,残余部位可见有四箍,弦纹、连珠、连弧纹构成,四箍隔开部位花纹不同,有卷云和如意云头。“衣纹非常流畅,雕刻精细。”魏曙光说。由武官所对应的位置,应是一座文官的石像生,不过并未找到。

石羊位于武官南约13米的地方,石羊卧于长方体座上。头残缺,前肢跪卧,后肢蜷曲。只是由于损坏严重,细部形态不辨。与它对应的应该也是一座石羊,不过那儿只剩下一个坑洞,坑内有汉白玉残块。

石虎等距石羊约13米。石虎作蹲踞状,前腿直立,后腿曲蹲,虎尾前绕至下腹,再向上翘至背侧。魏曙光对石虎印象很深:“整个造型雄壮,肌肉感强,性征显著,雕刻细腻、生动,极富写实性和艺术感染力。”

石柱距石虎较远—26米。石柱为八棱柱形,柱座为方形单瓣覆莲式,莲瓣雕刻圆润、饱满。

由此推测,中间那13米地方,应该是神道碑的所在。“如此,神道以神道碑为起点,以石柱为终点,则神道南北长55米、东西宽22米。”魏曙光说。

地上建筑的发现,是在神道北侧、墓道北段东西两侧—各有凸字形一座,坑底铺设青砖,砖上残留白灰泥。两座坑形状一致,左右对称。“或为墓上建筑基址,或者是墓葬修筑时的设施。”魏曙光说。

另外在神道南缘西侧发现一长方形白灰渣堆积,其南侧散落有碎绳纹砖。这一发现对田庄大墓来说有着特殊的意义。“该堆积与墓葬处于同一层位,且绳纹砖与墓葬用砖一致,可见与墓葬关系紧密。”魏曙光说:“从其所处位置来看,似乎为墓园西南角的标记,从而为墓园的范围确定提供了坐标。”

考古工作者与文化学者意见相左

总体来看,田庄大墓为带长斜坡墓道的大型砖室墓。开口距地表约2米,开口至底深约6米。墓葬坐北朝南,南北长达66米。封土呈圆形,由内外两圈组成,外缘有一周柱洞。封土制作考究,形制独特,逐层夯筑而成,直径34米。墓葬仅地面以下开挖土圹面积达675平方米,地下结构由墓道、仪门、庭院、甬道、前室、后甬道、后室组成中轴,侧室及耳室分列东西,墓室总数达12个之多,全部用青砖砌筑而成,仪门、庭院和甬道两侧的大型壁龛,别具一格。封土覆盖甬道、前室及后室。

而且,虽经盗扰,田庄大墓仍出土了一批重要文物,除了上文提到的汉白玉造像,也有一些陶瓷制品。瓷器是以白瓷为主的大量瓷器残件,其中可复原器物30余件。“器型有碗、盘、钵和执壶,仿金银器的花口器数量较多。还有部分酱釉瓷器,可辨器型有执壶、双系罐等,另外出土一件具有紫定风格的瓷器,非常难得。”张春长说。陶器则主要有泥质灰陶和泥质红陶两种,以罐、盆、釜等器皿为主。

另外墓葬中还出土有各种金、铜、铁、玉石等制品。而这些出土的文物,也为田庄大墓的断代提供了证据。

如此,综合以上的考古信息,张春长说:“瓷器流行执壶和花口器,这些特征皆体现出唐后期墓葬的时代特征,加上墓道人物壁画的风格,推测该墓时代约在唐后期,下限可能进入五代。”

史书记载,唐后期至五代时期,曲阳为藩镇势力所据,先后隶属于成德军和义武军。依据墓葬的形制、规模来分析,墓主至少应当为一位势力显赫的藩镇节度使。

迄今为止,各界关于田庄大墓墓主人身份众说纷纭,候选人就有安禄山、李宝臣、张孝忠、王处存、王都几位。

根据河北省社会科学院冯金忠博士对正定存《李宝臣残碑》研究后发现,李宝臣的墓似乎应在正定附近,不太可能在曲阳;至于第一任义武军节度使张孝忠,他是权威修建规模宏大的陵寝,但据史籍记载,此人生性节俭,与田庄大墓豪奢的风格不搭,另外从张氏后裔集中安葬唐城乡的葬制分析,张孝忠墓貌似在唐城乡一带;王处存也是唐末五代义武军节度使,但据《新唐书》记载,王处存为人谨慎,鉴于他的为人,似乎不可能为自己修建超越身份的墓穴。

在河北著名学者梁勇看来,田庄大墓的墓主人最有可能是王都。王都官为节度副大使。史书记载,他是个大收藏家,不惜资财收购书册3万卷,以及名画、乐器各数百。此外,王都为人狡诈,囚禁和杀害养父王处直。王都反叛后唐后曾在定州盘踞,兵败后被俘遭杀。

大收藏家—据此关键词,结合田庄大墓有那么多耳室,梁勇做出判断:“王都完全有可能为自己建造奢华大墓,田庄大墓的大量耳室,也许就是为了放置他收藏的珍宝与书籍。他兵败被杀后,有可能墓葬棺椁被后唐军砸毁,并将他扔进墓穴中。墓葬中有一具男性残骸,肢体不完整,较符合王都的身世。”

另外河北省文研所的考古人员勘探后发现,田庄大墓墓道南有30多米的神道,两侧有六组石像生。对此梁勇表示:“按照传统葬制,神道前应有后世子孙为墓主人立的神道碑。若田庄大墓神道只有被砸毁掩埋的石像生而没有神道碑,那进一步证明该墓主为王都。正是由于兵败被杀,没来得及为他刻立神道碑。”

至于是否是安禄山,梁勇更是直言断定:“我觉得不靠谱,不可能。”但不管墓主人是谁,作为考古队队长,张春长都认为:“只是猜测,目前缺乏有力的实证,来确定墓主人的身份。”而其实在考古工作者心里则倾向于曲阳田庄大墓有可能就是安禄山墓。

郝建文列举了以下例证:从壁画来推测,这座墓的年代与公元706年的章怀太子墓时代相去不会太远,而且,王处存的弟弟,也是王都的义父,王处直的墓就在曲阳的西燕川,壁画风格和这座墓的风格明显不同,所以,这座墓的时代不大可能到五代时期。

“这个时期,能建这么大、全国都罕见的墓,说明什么问题?”郝建文说,“历史框定了这个范围,也许只有安禄山—大燕皇帝,能干出这种事儿来,或许他在做‘帝王’前就开始悄悄地修建王陵了。”

其次,壁画上那么多起稿线—墓修得那么好,耳室的建筑彩绘画得那么认真、仔细,唯有下葬时谁都看得见的墓道壁画画得那么匆忙,说明墓主人可能由于意外死亡草草收尾。

“安是被他儿子杀的,开始还瞒着。”郝建文说,“隐瞒期间赶紧将墓道壁画绘完,这种情况也不是不可能。”

从考古上来看,如此宏大壮观、内涵丰富的田庄墓葬,居然在刚建成不久就遭到大规模、公开的毁坏,说明墓主人不同寻常。此外,周边村民姓安的人很多。综合这些信息,郝建文说,这几个候选人中,安禄山的可能性最大。至于为何出现“金皇统年间被重修”字样的石碑,目前仍无法得知。