2014-03-22 08:34:00 来源:北青网-北京青年报

网友评论0条 查看全文(共1页)

刘钊夫妇试图将孩子送到“婴儿安全岛”未果,当天下午,广州宣布暂停试点

暂停的“婴儿安全岛”已被宣传展板围住

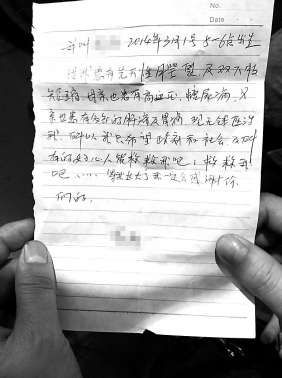

刘钊以女儿的口吻写了张字条

3月16日,广州宣布试点“婴儿安全岛”暂停,原因是短时间内弃婴数量已超出福利院承受的极限。

这是全国第一个被迫关闭的弃婴岛,试点仅运行了50天,接收弃婴262名,且全部患有不同程度的疾病。

关闭了弃婴岛,却关不住弃婴岛背后的缺憾与隐忧。

在关闭的“婴儿安全岛”外,有着以孩子的口吻写着“求求你们别抛弃我”的文字;而即将被遗弃孩子的襁褓中,裹着“政府和社会及所有的好心人救救我吧!”的乞求。专家指出,儿童社会保障政策的缺失,让重病残儿童的生命成为家庭不能承受之重。

对此,民政部社会福利和慈善事业促进司司长詹成付日前表示,希望社会各界人士宽容看待弃婴岛试点,给改革者以鼓励。他透露,民政部正在研究对接收弃婴较多的福利院给予一定资助,并协调当地资源予以分流。此外,民政部正抓紧研究制定重病残儿童社会保障政策,减轻其家庭负担,减少被遗弃的风险。

民政部部长李立国在全国两会期间也曾表态,“婴儿安全岛”的做法仍处于试点阶段,还要再试一段时间,总体来说“利大于弊”。据报道,今年6月,郑州、济南等地一批新的试点有望开始运行。

我的孩子是不是没救了

宣布暂停的前一晚,先后有14个婴儿被家人送至弃婴岛,后经社工及民政部门工作人员劝说,其中10个孩子最终被家人带回。

3月16日下午,川籍打工者刘钊做了一个痛苦的决定,将女儿妞妞送去弃婴岛。这一天,是妞妞来到世界的第16天。

妞妞是个漂亮的女婴,粉嘟嘟的脸蛋,浓密的黑发,不幸出生时即被诊断为腭裂、先天性下肢短缩。身体的缺陷,时刻将她置于可能窒息的险境,进食可能卡住喉咙或倒灌进鼻腔。喝奶时,奶液会从鼻子冒出来,裹着空气的小泡泡堵在鼻孔处。

刘钊说,医生告诉他,腭裂的孩子至少要10个月大才能动手术,“但不知道她能不能坚持到那么久。”这对夫妇还担心,孩子以后不能站立行走。

刘钊后悔因为经济拮据,当时没重视产检。妻子怀孕4个多月时第一次到妇幼医院做B超,花了600元,当时医生提醒宝宝的一只脚怕是有问题,建议再来做一次。可刘钊夫妇没有再来。

刘钊想到了电视上报道过的弃婴岛。“毕竟是政府开的”,怀着一线希望,16日晚10点,夫妇俩乘车从番禺南村镇到广州市社会福利院所在的龙洞。

出门前,刘钊辗转一个多小时,以女儿的口吻写了张字条,交代了妞妞的出生日期、病情及父母病史,“现无钱医治我,所以我只希望政府和社会及所有的好心人能救救我吧!救救我吧……等我长大了,我一定会感谢你们的。”署名妞妞,塞在孩子襁褓里。妻子则将女儿的绒衣、小袜子、尿片、奶粉装进一个红色无纺布袋子。

可两人未能如愿。弃婴岛设在广州市社会福利院的楼群之外,临着马路。他们刚到通往福利院的大门口,就被拦下了。黑夜之中,刘钊夫妇没有注意到,入口处立着一块蓝牌子,上面写着“弃婴违法、违背伦理、伤害孩子、悔恨一生”。

就在当天下午,广州民政部门召开发布会,宣布暂停“婴儿安全岛”试点。

北青报记者了解到,就在宣布暂停的前一晚,先后有14个婴儿被家人送至弃婴岛,后经社工及民政部门工作人员劝说,其中10个孩子最终被家人带回。

在刘钊眼中,福利院收治262名患病弃婴,同时拯救了262个不幸的家庭,但这其中没有他们一家。“我的孩子是不是没救了?”他一心想着只要进去,女儿就有了生的机会,为此他甚至下跪乞求。

社工建议向政府和社会求助,不要遗弃孩子,并承诺将上门为他们讲解寻求相关救助的途径。

刘钊夫妇抱着妞妞离开了。天蓝色毛巾被中,头发浓密的小家伙还在睡着。

“我这一辈子没过上好日子,就希望社会能帮帮我女儿,毕竟是一条生命。”事后向记者提及此事时,这名39岁的电工,一下红了眼圈。而憨厚的妻子,则一直低头抱着孩子,坐在促狭的出租房一角,默默用袖口擦拭眼泪。

关停与不能承受之重

苏扬记得,第13天,“婴儿安全岛”接收弃婴达到51名,到第15天升至79名,第17天已经超过百人。

暂停运行的“婴儿安全岛”,如今已被三块塑料材质的宣传展板围住,小屋内侧紧贴福利院的围栏。展板上最醒目的部分是“孩子心声”,写在心形图案里:“亲爱的爸爸妈妈,你们真的忍心抛弃我吗?福利院虽好,也不及同你们在一起生活好。求求你们别抛弃我!”

相比刘钊所书字条,同样是孩子的口吻,只是围墙内的渴望父母之爱,围墙外的但求延续生命。

“弃婴岛怎么关了?”3月18日黄昏,一对遛弯的老夫妇在暮色中驻足,盯着小屋位置看了半天。

答案在于每日蹿升的弃婴人数,在3月16日到了临界点。不少身在其中的人,早就预感到了会是这样一个结果,比如福利院后勤职工苏扬。

“婴儿安全岛”于1月28日开放,开放时间为晚7点到早7点。小屋内恒温28℃,墙壁上画着蓝天白云,设有婴儿床、婴儿专用保温箱。婴儿床旁边有一个开关,并有文字提醒家长:放下孩子后请按此铃,工作人员将在3分钟内到达,对孩子施予救助。

这最后一句,曾经是苏扬作为工作人员的职责之一。他记得,第13天,“婴儿安全岛”接收弃婴达到51名,到第15天升至79名,第17天已经超过百人。

“看刚开始就这么多,我就觉得开不长。”苏扬的判断依据是,毕竟福利院的条件在那摆着,接收人数要控制在能承受的范围内,但现在,人数像开了闸一样。

做出同样判断的,还有广州市社会工作协会副会长兼秘书长朱静君。她认为,配套设施、分流方案如果不能同步跟进,像广州这样的特大型城市,很容易超负荷无法运转。

在发布会上,广州市社会福利院院长徐久介绍,自今年1月28日投入使用,“婴儿安全岛”共接收弃婴262名,全部患有不同程度的疾病。因为短时间内接收弃婴数量已超出福利院承受的极限,需要暂停试点进行总结,并做好已接收婴儿的防疫、分流等工作。

当地媒体记者曾获准到福利院实地探访,看到一个20多平方米的房间里挤下了14张婴儿床,里面有超过20个婴儿。相关人员介绍,在儿科观察区,20多个护理人员要照顾80多个孩子,远超过规定1:2.5的比例。而整个福利院,护理人员与孩子的比例几乎达到1:20。

福利院一名医生告诉北青报记者,弃婴数量剧增,房间原本的过道也被新加的小床挤占,现在甚至还有两个小孩共用一张床的情况,空间严重不够用,医护人员也担心空间太密集,容易导致疾病交叉感染。

在先于广州试点的石家庄、乌兰察布等城市,均未发生弃婴持续激增的情况,石家庄两年半接收弃婴约180人,而乌兰察布,开放10个月仅接收4名弃婴。

徐久对此分析称,广州是华南目前开展“婴儿安全岛”试点的唯一特大型城市,医疗资源和公共资源集中,又聚集着大量流动人口,所以导致弃婴短时间内剧增。

苏扬回忆,弃婴岛运行之初,力争做到最人性化,为减轻家长的顾虑,通往弃婴岛的两条路上,没有完善的监控,而值班人员通常会在弃婴家长离开后再出现。

但春节后回到岗位上,工作流程变了,路边新加装了两个摄像头,值班人员还要主动“出击”,发现有家长抱孩子进大门,要进行劝谕,劝导他们可以向社会寻求救助,别轻易抛弃孩子,遗弃孩子是违法的。A4纸打印的劝谕信上,有脑瘫、先心病等儿童常见重症所对应的救助项目。

苏扬能感觉到,刚开始,人们对福利院门口这个弃婴岛还不够了解,怀着各种心态,有人觉得这里能治病,有人想推卸沉重的包袱。“福利院怎么能治病?”事实上,截至暂停之日,该院有23名收治的重症弃婴夭折。

值班人员发现,抱孩子来的,通常选择在上半夜,晚7点半到11点最多,家长都是大大方方的来。而在“婴儿安全岛”建立之前,为避开人,家人都会后半夜偷偷摸摸地来,尤其偏爱选择凌晨3点到5点人最犯困的时段,把孩子放在福利院门口就跑。被遗弃的婴儿,有时要独自熬过漫长的黎明、清晨。“我们南方还好,这要是北方,天寒地冻的怎么办?”苏扬几乎是凭借本能地赞成“婴儿安全岛”的设立。

从“安全岛”到“救命岛”

“把孩子放到广州,我们放心”。弃婴的父母,除了本地的,还有从贵州、湖南、云南、重庆等地远道而来的。

民政部门表示,建立弃婴岛的主要目的是避免婴儿在被遗弃后身心再次受到外部不良环境的侵害,提高遗弃婴儿的存活率,使其能够得到及时治疗和救助。

在生命面前,一切法律、道德上的争议,或许都可以从宽容角度,寻求和解。

可“安全岛”被误解为“救命岛”后,各方压力由内而外显现,尤其是工作人员需要面对那些徘徊在“婴儿安全岛”外的家长时。

“唉,又要去干坏事了。”晚上一坐到距离弃婴岛仅20多米的传达室内,苏扬说自己的心情就特别沉重。监控大屏幕上,实时显示福利院区域内各路段的情况。一看到地上有个袋子或者有人抱着小孩进门,就会条件反射一样地想:是不是又来丢小孩的?

经历过一幕幕撕心裂肺的现场,苏扬与同事们到后来都感觉到有点麻木,“劝的时候很机械,不能带感情,一带感情就劝不走了,必须要扮得凶一点儿”。

苏扬说,心里暗自恨自己。来的每个人都哭得很伤心,他知道,不是每个人都想这样做,绝大部分都是逼出来的。“有这样(重病残)一个小孩的家庭都是很不幸的,不管有钱没钱。不管放弃、治疗,其实家庭都毁了。”

2月的一个夜晚,苏扬正在值班,看见一辆东莞牌照的汽车开进了福利院的大门。他看到一对年轻父母抱着婴儿下车,孩子的爷爷奶奶跟在后面,哭了好久。

婴儿父亲向福利院值班人员讲起全家人的伤心事,孩子才一个多月,患有不治之症,从出生就抢救,所有的办法都想尽了,结果还是到了医院拒收的地步。“真不是钱的问题。”婴儿父亲向在场人员强调。

苏扬眼见着孩子的奶奶跪在岛门口,咣咣磕响头,哭着说“孩子,对不住你”。家人哭着将婴儿车推进岛内,又哭着推出来,瘫倒地上。苏扬等人上前劝解,但对方最后还是选择放弃,将婴儿留在了弃婴岛。

如此的场景,几乎每个值班的夜晚都要上演。苏扬遇到最年轻的父母还不满20岁,那是一对从重庆赶来的农民小夫妻,怀中的男婴才40多天,被查出先天性心脏病、喉骨发育不全、脑部发育不全等四五种病症。倾尽全部家底,带孩子来广州治疗,一个月花了几十万,后来还欠医院8万。被迫出院后,一个广州朋友向小夫妻提到了弃婴岛。打车前来,车费都是朋友垫付的,可见其当时的窘境。

苏扬记得小伙子从开始就很理智,询问了一些有关弃婴岛的问题,还能听得进在场人员的劝说。他自己说真的不想放弃,但是如果回家,就怕孩子没有输氧,会死在半路上。

据福利院多名工作人员总结,弃婴的父母,除了本地的,还有从贵州、湖南、云南、重庆等地远道而来的。苏扬曾问过一名弃婴家长,你们当地不也有民政局福利院吗?对方回答称,条件跟你们这里没法比,把孩子放到广州,我们放心。

有待完善的救助之路

刘钊说,他最为期待能获得政府部门的帮助,“他们能给我一些帮助,孩子我是肯定不会送去的”。

民政部门表示,条件成熟的情况下,会适时重开“婴儿安全岛”。

但重开没有具体时间表,一名福利院内部人员甚至悲观地认为,弃婴岛的重启会无限期延迟下去,直到后期保障跟得上、能够马上分流。

“现在最怕的是孩子被遗弃在外面,你看这条路多偏僻。”3月18日晚,广州市社会工作协会副会长朱静君前来探班。自3月15日晚上起,弃婴岛周边就有社工来“守岛”,在路灯、手电射出的光圈下,她们安抚、劝阻家长,并为他们登记,提供儿童救助咨询。“婴儿安全岛”关闭当晚,包括刘钊在内,共有四拨不知情的家长,被社工劝离。次日,又有两拨被劝走。到3月18日晚,这个数字降为零。

何处是归途?朱静君认为,我国的社会福利水平太低,尤该呼吁政府能够推行孕检免费,因为只有母亲的健康才有家庭的幸福。

根据中国儿童福利和收养中心粗略统计,全国各地设立的“婴儿安全岛”接收的弃婴,99%都是病残儿童。

安全岛应该是最后一道防线。朱静君表示,工作中发现很多家长对于社会救助体系不了解,不知道如何申请救助、孩子又符合哪种政策,她们将积极收集各地民政系统的政策资源和慈善机构的救助资源,准备编写成小册子,发放给家长。同时,对一些居住在广州的弃婴家庭,将考虑分流到街道的家庭综合服务中心,由街道社工继续跟进。

但苏扬对依靠救助机构这条路并不乐观,他跟多名家长交流过,“那些申请操作起来很繁琐,要各种证明材料,但有些孩子实在等不了,如果整个社会的儿童福利保障机制不行,单靠那些慈善机构,是不可能解决所有问题的。”

至于刘钊,在妞妞出生后,并未尝试过任何社会救助,他甚至搞不清大病医保的概念,执着地坚持“不可能有白饭给你吃”的推定,以为儿童参保就是要自己到保险公司买保险,“知道孩子有病,保险公司不可能卖给你吧?”

民政部社会福利和慈善事业促进司司长詹成付透露,民政部正在研究对接收弃婴较多的福利院给予一定资助,并协调当地资源予以分流。此外,民政部正会同有关部门抓紧研究制定重病残儿童社会保障政策,减轻其家庭负担,减少被遗弃的风险。

刘钊夫妇还在焦急地等待社工提供进一步帮助,除了等待,两人不知能为妞妞做点什么。被劝回的第三天,他们曾带着妞妞去大医院检查双腿,医生都开了检查项目的单子,病还是没看成。单子上的各项检查费用加起来有4000多元,相当于刘钊两个月不吃不喝能够挣下的钱。他们拿不出。

刘钊说,如果有办法救妞妞,我可以放下所有尊严。他最为期待能获得政府部门的帮助,“这些问题政府应该出面解决。他们能给我一些帮助,孩子我是肯定不会送去的。”

但他也愿意尝试别的途径。在福利院的劝谕信中,最后一条是“还可以向新闻媒体和民间慈善组织求助(报纸、电视、网络、广播)”。尽管有顾虑,刘钊还是愿意在媒体面前自揭伤疤,希望有社会机构及好心人士看到关于妞妞的报道,救孩子一命。

他对北青报记者唯一的要求是,给孩子的脸打个马赛克,“也许以后,这个孩子还有很长久的生活。”

在临别前,他木然地站在出租房门口,说自己也做好了最坏的准备,“如果我维持不了,孩子最终还是只能走向福利院。”

(记者 孙静)